<当ページにはプロモーションが含まれています>

- どの証券会社で投資を始めたらいいか分からない

- 証券会社の手数料や特長を知りたい

- 今使っている証券会社と比較したい

投資を始めるに当たって、まず最初に悩むのが証券会社選びですよね。

店舗型から取って代わりつつあるネット証券ですが、有名・無名を問わず数多くの企業が業界に参入しており、どこを選ぶべきか難しいところです。

本記事では、そんなネット証券会社のおすすめランキングTOP5を手数料や特長の観点から発表します。

投資未経験で証券会社を選ぶ基準が分からない方や、別の証券会社への乗り換えを検討している方もぜひ参考にしてくださいね。

ネット証券会社おすすめランキング

早速ですが本題に入りましょう。

ネット証券会社のおすすめランキングTOP5は以下の通りです。

- SBI証券

- マネックス証券

- 楽天証券

- auカブコム証券

- 松井証券

まずは各社の総評を簡単に紹介します。

①SBI証券

第1位は口座開設数No.1(2023年8月時点)のSBI証券です。

知ってる人なら誰もが納得のいく順位やな

SBI証券は「手数料の安さ」「取り扱い商品の多さ」「便利なネット銀行との連携」など、ネット証券会社として機能に隙がありません。

また投資でのポイ活(T、V、Ponta、d、JALポイント)サービスが充実していたり、単元未満株の購入ができたりもします。

そして何より強いのは、業界1位の座を守るためにどんどん便利になったりお得になるその発展性です。

よってSBI証券は投資初心者から他社での経験者にも、自信を持っておすすめできる証券会社です。

②マネックス証券

口座開設数はSBI証券や楽天証券に一歩及ばないものの、根強い人気があるマネックス証券が第2位です。

マネックス証券は主に「IPOの完全平等抽選」「投資情報の充実さと見やすさ」「クレカ積立の高還元率」などで人気となっています。

IPOは儲けやすい新規公開株のことで、普通は過去の取引実績や資産で当選確率が変わります

もちろん投資信託や単元未満株の買付手数料無料ですし、最近では米国株取扱いが5,000銘柄を超えるなどラインナップも充実しています。

また最短で翌営業日には口座が開設できるので、「すぐに投資を始めたい!」という急ぎの方にはピッタリです。

他社の口座を持っている人がマネックス証券でサブ口座を開くのも賢い選択

③楽天証券

第3位の楽天証券は、SBI証券とほぼ同等の口座開設数を誇る人気の証券会社です。

「見やすい取引画面」「手数料の安さ」「取り扱い商品の広さ」など、”さすが楽天グループ”と思わせる充実した取引サービスを展開しています。

使いやすさでは個人的トップです

また、証券利用でポイント倍率がアップしたりポイント投資サービスがあったりと、楽天経済圏ユーザーには最も適している証券会社のひとつです。

しかし母体の楽天グループの業績が悪くなっているため、その余波で証券サービスが悪化する可能性があるのが1つ順位を落とした理由です。

実際に2022年には連続でサービス改悪が発表され、話題となりました。

2023年にはいくつかサービスを改善したとはいえ、メイン使いするにはやや不安が残ります。

楽天証券自体が優秀なのは間違いないんだがな…

④auカブコム証券

第4位は三菱UFJファイナンシャルグループとKDDIの傘下にあるauカブコム証券です。

三菱UFJ国際投信は人気の投資信託などを生み出している優良会社です

auカブコム証券は、Pontaポイントでも投資ができたり、auの他サービスと連携したら普通預金の金利が最大200倍になったりするのが魅力です。

それにNISA類、株取引、信用取引、FXなど基本的な投資を全て網羅していますので、使い勝手も良好です。

またauユーザーであればポイントに対して優遇が付く、手数料が下がるなどの恩恵があります。

auユーザーやこれからau経済圏入りを考えている方にとって、auカブコム証券は最適解でしょう。

⑤松井証券

第5位に入った松井証券は、他の証券会社と違って「店舗型→オンラインサービスに進出」という過程を経ています。

そのためか無料で相談できる「株の取引相談窓口」があるなど、他のネット証券会社と比べると個人投資家へのサポートが厚い点が魅力です。

また最近では米国株式の取り扱い数を一気に増やすなど、ネット証券会社としての機能も十分に満足できるものとなっています。

株主優待生活の桐谷さんや億トレーダーのテスタさんも使っています

「投資に挑戦したいけど、始めるのが不安…」という投資初心者の方に、とてもおすすめできる証券会社です。

ちなみにYoutubeで投資を楽しく学べる動画も多数投稿してるぞ

5社を色々比べてみる

おおまかな順位を紹介したところで、各社の手数料や特長を色々と比較してみましょう。

手数料で比較する

まずは主要な取引での手数料を比較してみます。

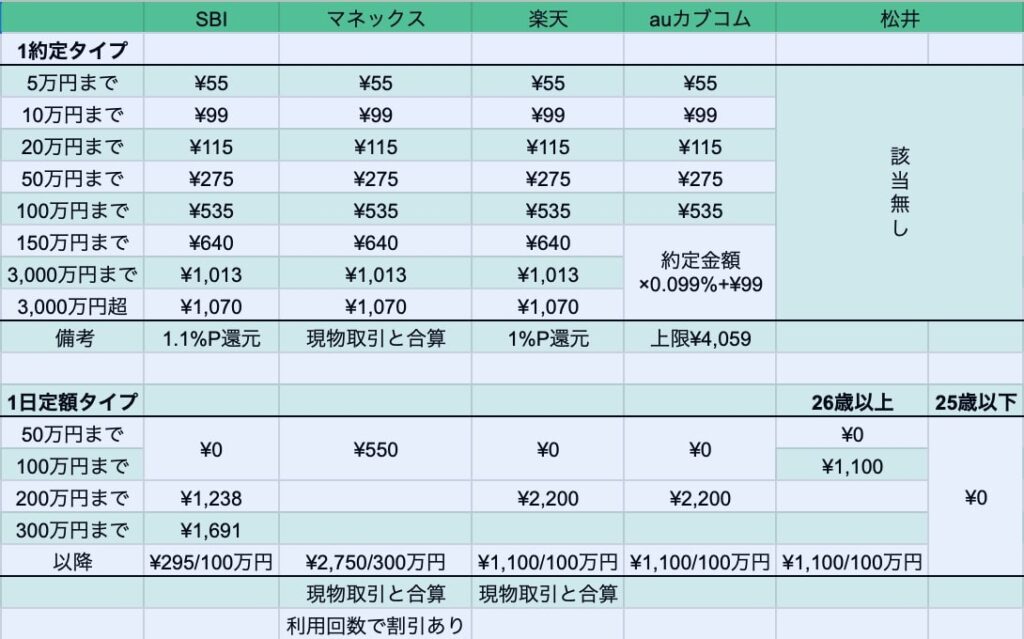

国内株式(現物)

国内株式(現物)での5社の手数料は以下の通りです。

数字がいっぱいで分かりづらい…

大丈夫、簡単にまとめます

国内株式では、1約定(購入)タイプでも1日定額タイプでも最安値は「SBI証券」です。

よって国内の現物株式取引を重要視する方はSBI証券が最も適していると言えます。

ただし「松井証券」では25歳以下の手数料が完全無料となっていますので、25歳以下の方は松井証券を選ぶと最も安く投資ができます。

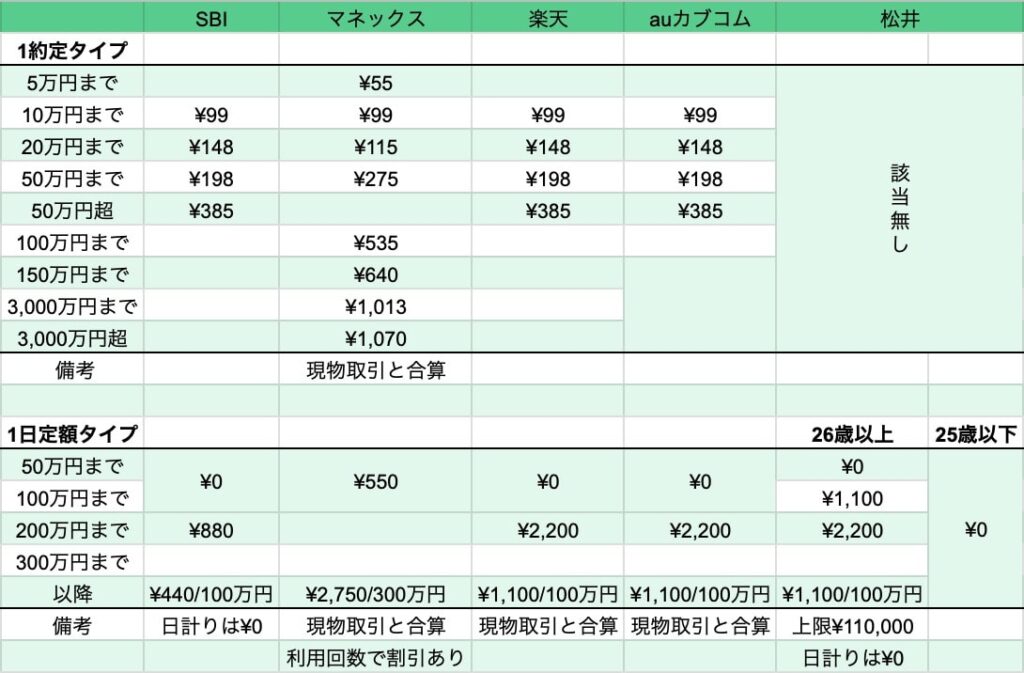

国内株式(信用)

国内株式(信用)での5社の手数料は以下の通りです。

信用取引での1約定タイプは各社足並みを揃えていますが、1日定額タイプではやはり「SBI証券」が頭一つ抜けています。

ただし「松井証券」では、現物取引同様に25歳以下は手数料無料となるのは強いですね。

また日計り信用取引では「SBI証券」「松井証券」が手数料無料ですので、この2社がデイトレードには向いています。

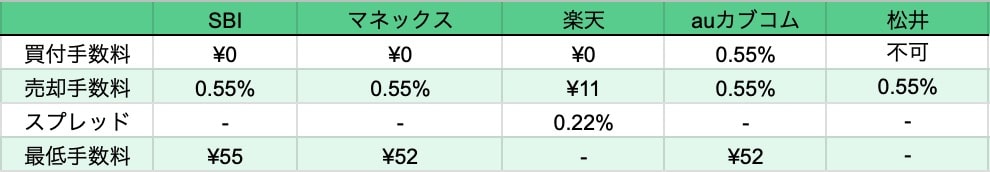

単元未満株

単元未満株での5社の手数料は以下の通りです。

単元未満株取引での最安値は「楽天証券」です。

ただしSBI証券やマネックス証券、auカブコム証券も十分に勝負できる手数料の安さと言えます。

スプレッドの計算については、楽天証券HPを参考にしてくださいね

投資信託

投資信託での手数料については、5社とも¥0なので差はありません。

ちなみに取り扱い数については、「SBI証券」と「楽天証券」が最も充実しています。

人気の投資信託はどこも押さえているけどね

米国株式

米国株式での手数料は5社とも足並みを揃えており、以下の通りです。

- 最低手数料:$0

- 手数料:約定代金×0.495%

- 上限手数料:$22

ただし取り扱い数に関しては、「SBI証券」「マネックス証券」「楽天証券」が5,000銘柄前後、「松井証券」が約2,500銘柄、「auカブコム証券」が約1,500銘柄と多少の差があります。

米国の小型株への投資を考えている方には、先の3社がおすすめです。

どの証券会社も徐々に取り扱い幅を広げていっています

FX

5社とも取引手数料自体は無料ですが、取引毎に各社が設定したスプレッド等の別途費用が必要となります。

スプレッドも固定であったり時期によって変化したりと様々です。

ただ少なくとも主要な通貨ペアに関しては、5社ともほぼ同じ費用感です。

表でまとめ切れる情報量じゃないから自分で確認してくれ

特長で比較する

SBI証券

SBI証券では、基本的に「このサービスは他社より明らかに劣る」といった弱点はありません。

業界1位だけあって、万能です

逆に他社には無い強みで言えば、米国以外の海外株ラインナップが充実していることが挙げられます。

特に「韓国・ロシア・ベトナム」への投資をしたい方は、SBI証券一択となります。

欠点を強いて言えば、サービスが多過ぎて公式サイトで目的の情報を出しにくいことですが、慣れれば問題ありません。

もしSBI証券で投資信託積立をご希望であれば、「東急カード」もしくは「三井住友カード」が高相性です。

マネックス証券

マネックス証券の特長としては、まず「口座開設申込後に最短翌営業日から取引可能」という対応の早さです。

普通は数日〜1週間はかかる

またIPO(新規公開株)の取り扱いが多く、完全平等抽選となるため大口顧客でなくても当選を期待できます。

それ以外にも米国株や中国株はトップクラスの取り扱い数を誇るなど、とても使い勝手の良い証券会社と言えます。

クレジット支払いでの投資信託積立は業界1位の還元率1.1%ですので、まずはマネックスカードを作成し、クレカ投信積立から利用を始めるのも良いでしょう。

楽天証券

楽天証券自体は顧客数も多く、非常時に満足度の高い証券会社です。

楽天証券HPのUIは、個人的に一番好きです

利用の仕方によってはポイント還元率を増やすこともできますので、楽天経済圏(特に楽天ゴールドカード以上)を利用している方にとっては第一選択となります。

独自のスマホアプリ「iSpeed」は日本株と米国株取引を同時に行ったり資産照会をできるため、両国の株式取引にはとても便利です。

ただし先にも述べた通り、楽天グループの業績次第ではこっそりと改悪される可能性があるので、利用する場合は定期的にサービス品質をチェックしたいところです。

auカブコム証券

auカブコム証券はau PAYカードによる投資信託積立のPontaポイント還元率が高かったり、貯まったポイントで投資ができたりします。

ローソンやじゃらん、ホットペッパー利用者はポイ活が捗るな

またauじぶん銀行とサービスを連携させれば円普通預金が0.2%(一般的には0.001〜0.002%)になります。

よってauカブコム証券の性能を十分に発揮できるのは、au経済圏(カード・銀行・証券など)に入っている方です。

独自のサービスとして単元未満株(プチ株)の積立があり、こちらをしたい方はauカブコム証券一択となります。

松井証券

松井証券はネット証券の基本サービスは抑えつつ、他社よりも独自路線を走っている証券会社です。

独自とは例えば25歳以下は株式の取引手数料がゼロだったり、投信アプリでロボアドバイザーの投資診断を受けられたりといった具合です。

Youtubeでやっている投資バラエティ番組も人気です

松井証券最大の特長はなんと言っても、ネット証券としては異例のサポートの厚さです。

大手ネット証券で無料の株取引相談窓口があるのは松井証券だけで、自分1人で投資したり資産配分を調整する自信が無い方には最適です。

よって25歳以下の方や他社口座を持ってはいるけど放置してしまっている方は、松井証券で投資の知識と経験を積むのが良いでしょう。

最後に

本記事で紹介した5社に関しては、いずれもお互いがお互いのサービスを意識するライバル同士の会社です。

よってどこかが低価格化したりシーンを決定するようなキャンペーンを打てば、時間差で他社も追随していきます。

もちろん人によっては使い勝手に多少優劣を感じるかもしれませんが、いずれにせよネット証券としての十分なサービス受けられます。

そういう意味では、どこを選んでもおおよそ正解と言える

株価の好調な波が来ている2023年、そして新NISAが始まる2024年。

投資を始めるのに最も大切で必要なのは、一歩目を踏み出す勇気です。

本記事で紹介した証券会社は全て口座開設が無料なので、まずは気になったところに申し込みをしてみましょうね。

では次の記事でお会いしましょう!

またな

コメント