- 分かりやすくデフレを学びたい

- デフレでは生活はどう変化するか知りたい

円安ドル高になっている2022年現在、インフレ率がどうとかデフレからの脱却とか毎日のように目にしますよね。

目標インフレ率2%を達成した月が出たことが話題になったな

あれは良いインフレの仕方じゃないですけどね

さてインフレやデフレの意味そのものはだいたいの方が知っているとは思います。

しかしそれらが実際の経済や私たちの日常生活にどう影響をしていくものなのかはご存知でしょうか?

簡単なようで実は正しい解釈が難しいインフレ・デフレ問題。

本記事は大人の基礎経済学としてデフレに焦点をあてて解説していきます。

一緒にデフレについて勉強していきましょう。

結論

- デフレーションは物価が下落し通貨の価値が高まる

- ほとんどの人と経済にとってデフレは悪者

- デフレが進行すると輸入品の物価高で生活は苦しくなっていく

インフレとデフレとは

まずはインフレとデフレのおさらいからです。

インフレは『インフレーション』、デフレは『デフレーション』の略で、それぞれ物価が上昇あるいは下落する現象を指します。

名前が長いので記事内では、『インフレ』と『デフレ』で統一します

インフレでは同じ商品なのに値段が上がるため相対的に通貨の価値が薄まり、デフレではその逆の現象が起こります。

- インフレーション:物価が上昇し通貨の価値が薄まる

- デフレーション:物価が下落し通貨の価値が高まる

インフレ

じわじわ物価が上がるインフレそのものは特段悪いことではありません。

むしろ軽いインフレ傾向(インフレ率)にあったほうが、社会経済としては健全とも言えます。

だいたい2%くらいのインフレ率を目安にすることが多いな

1〜2%を狙って政策を打つ人たちを「リフレ派」なんて呼びますね

例えばおよそ70年前と現在の切手代は10円→84円と実に8倍以上も価格が上昇しています。

これはまさにインフレの結果です。

同じ価値の切手を84円支払わないと買えないということは、70年かけてそれだけ円の価値が薄まっているとも言えます。

デフレ

デフレはインフレの正反対の現象です。

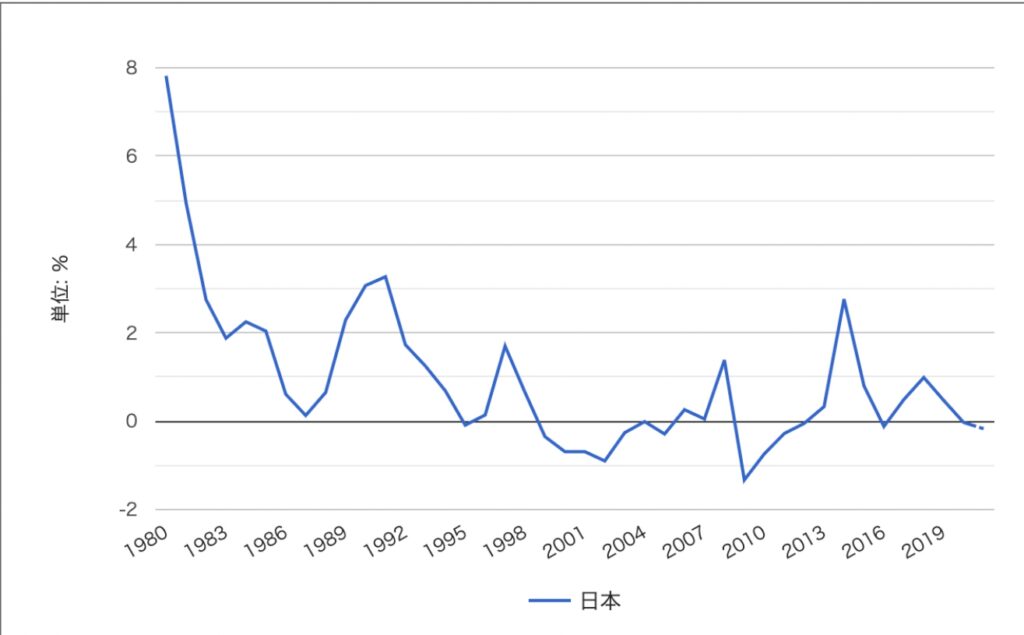

以下の表は日本のインフレ率の推移を表しています。

「マイナス側に振れる=デフレ」と思ってください。

デフレの2002年ではマクドナルドが59円という史上最安値でハンバーガーを販売したことが話題となりました。

1971年当時に80円だったハンバーガーが30年後に値下がりしているのは、まさにデフレと言えます。

ちなみにマクドナルドは各国経済を反映する企業として扱われています

ビッグマック指数なんてのもあるしな

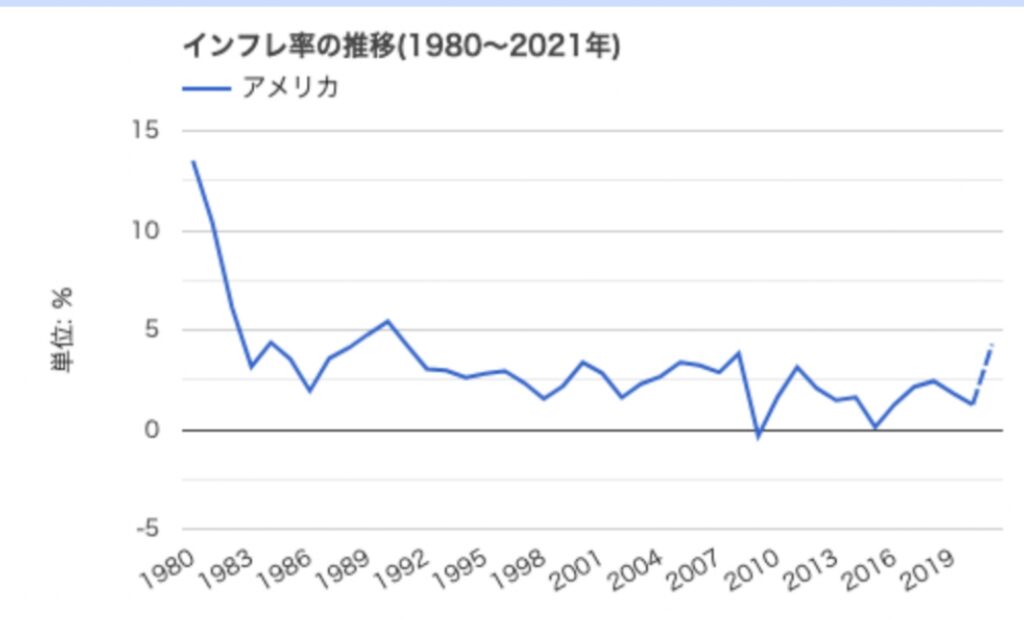

比較用に、世界の覇者アメリカのインフレ率も載せてみます。

リーマンショックの影響が色濃く出た2009年以外は常に軽いインフレを保つ経済の優等生っぷりが伺えますね。

なお今は異常なインフレを止められなくなっている模様

まあ300兆円も市場に供給したらそうなりますよ

デフレのメリットデメリット

まずは分かりやすくデフレのメリットとデメリットを整理してみましょう。

悪い影響しかないけどな

デフレのメリット

デフレのメリットは非常に限られます。

あえて言うのであれば、年金生活者と大量の現金保有者にとって有利という点です。

すでに現金を大量に持っている、もしくは”定額”での収入が保障されているものにとって物価下落は歓迎すべき自体です。

なぜなら購買力が上がるからです。

購買力とはいっぱいモノを買える力と思ってください

しかし実際にはこのケースに該当する人はほとんどいないでしょう。

年金生活者だって、政府の収支が悪かったら徐々に年金額を減らされます。

それに大量の現金保有者も、デフレ下で他の資産が目減りするのでトータルとしては微妙な結果となります。

宝くじ当てた人くらいやな。素直に喜べるのは

デフレのデメリット

さて、デメリットも考えてみましょう。

デフレ最大のデメリットは消費マインドが冷え込むことです。

経済というのはモノやサービスが買われ、そして消費されることによって活性化します。

例えばインフレ下であれば、今日¥1,000だったものが明日には¥1,300になっているかもしれません。

実際にはこんな極端な上がり方はしませんよ

そうすると人は「今日の内に買っておこう!」という発想になり、消費が刺激され経済が活性化します。

逆にデフレ下では「明日には安くなっているかもしれないから」と買い控えが起きます。

この心理状況は「デフレマインド」と呼ばれる

そうするとモノやサービスは買われにくくなり、経済は停滞していきます。

デフレが進行すると世の中はどうなるのか

さてデフレが進行あるいは長く継続すると、世の中がどう変わっていくのかをイメージしてみましょう。

給料が上がらないもしくは下がる

デフレマインドが強くなっていくと、企業の売上が下がります。

企業は売上を原資として従業員に給料を支払っているため、売上が下がれば人件費を絞らざるを得ません。

全体的に給料を下げるか、一部のクビを切るかの2択ですね

給料が下がった従業員としては「まだまだ下がるかもしれない」と考え、更に消費を絞っていきます。

未来が暗いのに贅沢するやつは少数派やろな

そうすると更に企業の売上が低迷する。

こうして負のスパイラルが完成します。

人々の消費性向

先の通り、給料が下がった従業員としては今の支出を絞って未来に備えたくなります。

当たり前の行動ですね

これで何が起きるかというと、「安物製品の台頭」です。

世の中に安物を求めるトレンドが発生すれば、企業はそれに応える商品やサービスを生産します。

例えば100均だったり100円回転寿司などは典型的なデフレサービスです。

「品質や量を落としてもいいから1円でも安いものを」

こういった心理に囚われている消費者に付加価値の高い高級品は売れません。

自然と企業は売上を出すために「安かろう悪かろう」という製品を多く生産するようになります。

一応品質を維持する企業努力はするけどな

予算下げて同じ品質のものをって無茶ですよね

デフレで生活が苦しくなる理由

ここまで見ると、「給料が下がっても物価も一緒に下がれば大丈夫じゃないの?」と思う人がいるかもしれません。

しかし残念ながら現在の経済というのはそんなに単純ではありません。

我々が手にするもの口にするものには、ほとんど全てに海外製の原材料や製品が組み込まれています。

国産牛だって輸入された穀物で育てられています

グローバル化された現代の経済では、日本だけで物事を論じるのは不可能です。

資本主義国家として「インフレが好ましい」のは共通認識となっており、全ての国が国力を上げ常にインフレさせようとしています。

その中で日本だけデフレになるとどうなるか?

輸入品が値上がりするので大半の製品では物価上昇を招き、「給料は下がるのに物価は上がる」最悪の状況に陥ります。

スタグフレーションってやつやな

今の日本をスタグフレーションと言う人も一部いますね

これがデフレで生活が苦しくなる理由です。

デフレ下の製品は国際競争力が無くなる

デフレ下では企業は現預金を確保するために投資活動を抑えます。

設備投資が行われない国内企業は、結果として安い粗悪品を作ることになります。

通常の消費マインドを持っている国の人間からは、多少安かろうが品質の悪い製品は購入対象になりません。

国際競争力が無くなっている状態や

輸入してモノは作るけど輸出できないから貿易赤字になる。

貿易赤字が続くと円安が悪化し、やはり物価上昇を引き起こし生活は苦しくなっていきます。

円安が悪化し続けるとどこかで均衡する

ちなみに円安が進行し続けると、海外から見た日本製品はどんどんお得になっていきます。

昨日10ドルだった輸入品が8ドルで買えるようになったりします

いくらデフレ下で作られた質の悪い製品であっても、それ以上に価格が下落すればさすがにお買い得商品となります。

このレベルまで円安が進行すれば、国際競争力は回復あるいは均衡します。

その時には本国の経済は大破してるやろうけどな

デフレ時代の効率的な生き方

デフレはインフレとは逆で通貨の価値が高まります。

つまり現預金が強くなるということです。

物価が下落している状況では、モノを買っても総資産が減少する恐れがあります。

例えば今3,000万円を持っているAさんとBさんがいるとしましょう。

Aさんはそのうち2,000万円で不動産を買い、Bさんは全て手元に現金で残しました。

インフレ率−3%の世界では1年後の不動産価値は1,940万円ですから、Aさんの総資産は2,940万円になってしまいます。

一方現金が腐ることはありませんので、Aさんの総資産は3,000万円のままです。

資産防衛の観点からは現金最強ですね

さて投資家としてはデフレは非常に面白い時代と言えます。

なぜなら将来価値が上がるものを安く買えるチャンスだからです。

基本的に経済は循環するもので、不景気は好景気に、デフレはいずれインフレに切り替わります。

ま、日本だけはずっと苦しんでるがな

日本の元々の生活スタイルや思想がデフレと相性良いせいです

倹約し支出を抑えつつ、浮いたお金で資産を買い叩いておく。

そしていずれ来るインフレ時代で資産爆発を起こす、これが”個人の生き方としては”最適解です。

全員がこれをやると経済は死にます。これを合成の誤謬と呼びます

最後に

いかがだったでしょうか。

デフレに関して基礎的な知識と、デフレが進行すると私たちの日常生活にどう影響するかを解説しました。

マクロ経済としては「デフレは悪者」とシンプルに理解して大丈夫です。

実際に(相対的)デフレの日本に住んでいて、生活の苦しさを実感している人も多いはずです。

デフレに陥った場合は、どうにかインフレ状態に戻さなければいけません。

そのために政府と中央銀行が協力して舵取りをする訳ですが、ややこしいのはここに政治力学が働くことです。

受験科目で政治経済とひとまとめにされるのはこれのせいです

マジで?!

ウソです。でも2者が密接に関係してるのはホントです

政治家が経済政策を誤れば、治せるものも治せません。

デフレを含む経済の知識を深め、そして政治にも目を光らせておきたいところですね。

では次の記事でお会いしましょう!

またな

- デフレーションは物価が下落し通貨の価値が高まる

- ほとんどの人と経済にとってデフレは悪者

- デフレが進行すると輸入品の物価高で生活は苦しくなっていく

コメント